【年终盘点·2024高区足迹】科技赋能促发展 创新驱动逐浪高

岁月如梭,奔涌着发展的磅礴之力;时光为笔,书写着奋进的壮丽篇章。2024年,高区坚决贯彻落实市委、市政府各项决策部署要求,沿着高质量发展的赛道,一路奔跑、一路闯关、一路突破,跑出了加速度,干出了新成绩。为全景展现全区一年的发展成果,即日起推出“年终盘点·2024高区足迹”系列报道,带领大家在回望中感悟美好、汇聚力量,在奋进中携手前行、续写新篇。

90%,这是目前高区高新技术产业产值占规模以上工业产值比重,高区构建了“种子—科小—高企—科技领军”企业梯次培育体系,催生了企业科技创新的澎湃动能。

1亿多元,这是去年高区争取的各级科技资金数额,高区积极申报国家、省重大专项和重点研发计划,健全技术协同攻关机制,形成了“部门联动保障、企业创新创造”的生动局面。

1000多人次,这是去年高区分层次、分专题开展系列政策宣传的培训人数,在一次次“科技政策敲门”行动中,科技服务专员“一对一”联系服务企业,“手把手”开展政策指导和申报操作,营造了“信息互通、资源共享、难题会诊”良好态势。

2024年,科技创新的浪潮在高区澎湃激荡,将创新刻进基因的高区深入实施“科技创新赋能攻坚行动”,坚持“赋能产业发展、服务企业创新”两条路径协同并进,强化技术策源、成果转化和产业培育,促进科技创新和产业创新深度融合,为区域高质量发展提供了强有力的科技支撑和人才智力保障。

让更多科技“幼苗”长成“参天大树”——600家在孵企业被全程“呵护”

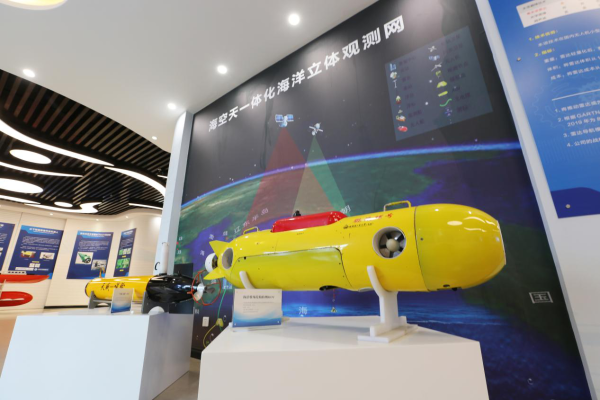

走进被誉为“威海硅谷”的哈工大威海创新创业园,迎面是一幅船舶、卫星在海天“齐飞”的壁画。如画中所示,在这2.3万平方米的孵化空间里,累计已有50余家科技企业孵化“腾飞”,170余个高技术产品投入市场。这些数字背后,有高校教师变成企业家的转变,有初创企业的发展壮大,更有“政产学研金服用”的深度融合、合力孵化。

以优质平台承载优秀项目,是高区实施科技创新赋能攻坚行动的重要抓手,过去的一年,区内科创平台持续向“好不好”“强不强”转变,城市原始创新能力不断增强。

去年,哈工大(威海)大学科技园获评2023年度省级大学科技园绩效评价优秀等次,全省仅2家。不仅如此,华田智能装备、北洋电子信息获评国家孵化器优秀(A类),为我区首次。高能级科创平台也攀向更“高”,威高集团、医用高分子牵头建设的2个省级重点实验室获批、是全市企业牵头的唯二两家,北洋集团、光威复材参与建设山东省重点实验室。目前,区内共有市级以上创新平台105家,涵盖医疗器械、电子信息、新材料、智能制造等领域。

抓平台创新能力的同时,高区同步打造特色孵化育成体系,从场地、技术、融资等方面为企业提供全生命周期服务,一个让科技“幼苗”长成“参天大树”的优良生态也在逐步完善。为了让更多企业留得住、长得好、发展快,一年间,高区科技创新局工作人员遍访了全区的孵化企业,全面起底调研孵化成长发展规律,形成调研报告,并上线智能管理平台,利用数字化手段对600多家在孵企业全过程运营监测,为企业培育加力提速。

一年间,全区新增在孵企业67家,其中不乏哈工大(威海)、山大(威海)、山东交通学院等驻区高校毕业生领办的企业入驻,孵化企业预计营收达16亿元。

威海腾威科技有限公司是一家致力于虚拟现实VR核心技术自主研发的技术型企业,公司创始人是一名95后驻区高校毕业生。公司成立三年营收就达到2000万元,研发的产品在文旅市场备受追捧,其中,在国际海水浴场投放的户外VR体验设备让游客们沉浸式体验了高区的大美风景,“解锁”旅游新方式。

让企业能“轻装上阵”搞研发离不开服务质效的提升。着眼助企降本增效,我区“因材施教”送政策,充分激发科技成果转化贷款贴息工作、科技创新券、研发投入后补助等政策叠加效应,为70余家企业审核备案贷款3亿多元;指导36家单位申请创新券补贴92.2万元;185家科技企业获批研发补助资金1190万元;争取各级科技资金1亿多元,获批省级以上科技项目14项,建设省级重点实验室4家。

打通科技成果转化的“绿色通道”——新签订产学研合作项目32项

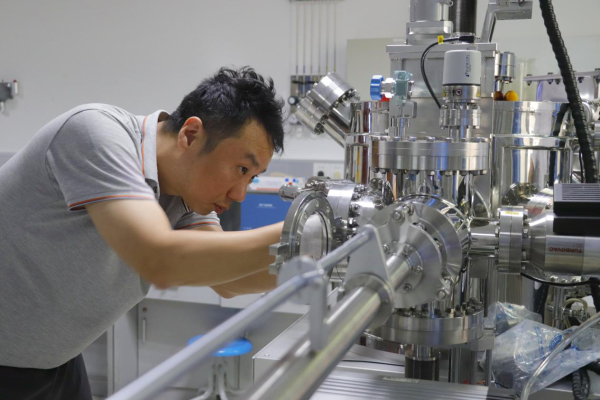

在电子信息产品技术服务中试示范基地,前来做“体检”的新产品接二连三,威海海泰电子有限公司新研发的一款电源适配器正在进行环境可靠性试验和电磁兼容测试。基地去年已累计出具报告及数据1000余份,成功帮助企业打通科技成果转化走出实验室的“最初一公里”。这是高区促进科技成果高效转化的实践案例之一。

围绕科技成果“怎么转”的问题,高区不断打通科技成果转化的“绿色通道”,建立了以需求为导向的科技成果转化机制,提升科技成果转化服务效能,助企创新成果跨越“达尔文死海”:

——“药物和医疗器械临床试验审批程序优化政策”入选国家自主创新示范区“揭榜挂帅”政策试点,医疗器械产品研发效能快速提升,成为和中关村、苏南自创区同领域入选的全国三个试点之一,也是山东省入围的仅有三个试点之一。

——做强克莱特菲尔风机、赛宝工业信息技术研究院2个中试基地,为科研成果成果提供概念验证、二次开发、工艺验证和中试熟化等服务,打通实验室和生产线之间的隔阂。

——培育高层级专业化技术转移机构、技术转移人才培养基地,工信部(威海)今年在省以上技术转移人才培养基地绩效评价中获评良好等级。

——加快高层次技术经纪人队伍建设,抓牢高校资源,通过组织培训会、座谈会,用活技术经纪人这支队伍,目前共45人。

——发挥第三方机构的作用,推动华田智能装备孵化器与赛宝工业信息技术研究院达成了产学研合作协议,为企业在检验检测、项目申报、成果转化等方面提供全方位第三方服务。

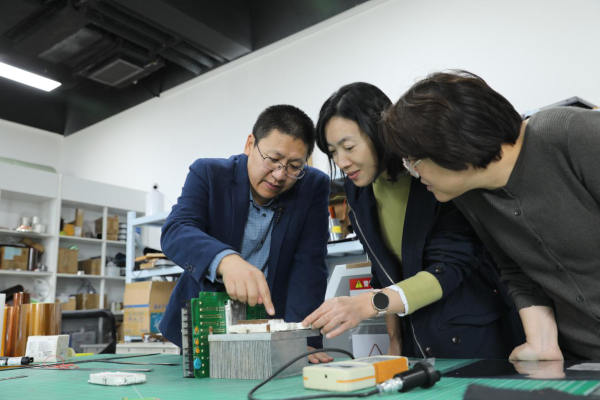

为了实现“转得好”的预期,聚焦产学研协同创新,高区积极引导、支持高校院所围绕企业技术创新需求开展科技攻关,对需求方和供给方“两头抓”,一方面深入摸排企业需求,另一方面及时收集高校、院所科研成果,建立科技成果、技术需求、人才需求、资金需求等供需清单,促进企业与高校有组织、常态化对接。

一年间,我区签订产学研合作项目32项。实施了“中科院威高计划”,聚焦先进医用材料领域开展核心技术攻关与产业化应用,今年新增项目6个。

坚持谋创新就是谋未来,科技创新全力赋能以亿航智能航空器为代表的低空经济、多屏未来为代表的AI+AR智能办公眼镜、万丰航空发动机为代表的航电系统、石墨烯散热片和底涂浆料、半导体应用等新兴板块,正加速形成具有高区特色未来产业布局。

如今,威海高区95%的规模以上企业已与高校院所建立了长期合作关系,65%以上的专利授权源自校地合作。产学研合作的“朋友圈”仍在持续扩容,去年,高区科创局积极组织有关单位参加2024香港国际创科展、科技部2024年度“中韩青年科学家交流计划”、科技部2024年“中国—新西兰科学家交流计划”等国际交流活动,强化对外科技合作和协同创新。

构筑人才“金字塔”抢占“智”高点——顶尖人才、领军人才、青年人才集聚

近年来,高区牢固树立人才是第一资源的理念,以山东省人才集聚节点城市核心区建设为契机,全面实施人才强区战略。

近日,山东省人力资源和社会保障厅公布了2023年度“留学人员来鲁创业启动支持计划”入选企业名单,我区威海焦尔电气科技有限公司入选。大部分IGBT功率模块失效的原因都与热量有关,如何散热是行业面临的共同难题,而焦尔电气成功打破了国外对高导热灌封料的技术垄断,实现了技术的国产化和IGBT模块工业化应用。

“我从新加坡留学归来,结合自己的研究领域在高区创业成立了焦尔电气,专注研发高导热性材料,提高功率模块可靠性和寿命。高区蓬勃发展的电子信息产业,为我们了解芯片封装工艺,进行技术攻关有很大帮助。”公司总经理王华涛说,感谢高区指导申报项目,“留学人员来鲁创业启动支持计划”真金白银的奖励支持让企业研发创新底气更足了。

“人才强区”战略绝不是一句简单的口号,更是身体力行地惜才爱才、悉心育才。不仅是申报上的指导,高区还出台了多项政策措施。对顶尖人才,高区根据其科研投入、平台建设和产业化情况等,给予“一事一议、一人一策”定制化支持;在人才服务方面,为意向来区的高层次人才提供提前申请威海英才卡的服务,确保人才服务“落地即享”。

围绕产业链布局人才链,高区采取“项目带、平台引、自主育”等方式,打造“顶尖人才、领军人才、青年人才”金字塔式的培育体系,释放人才聚集与产业集群的“乘数效应”。

去年,全区入选省级以上高层次人才15人,为全市最多,蓄足“塔尖”;紧扣产业发展需要和行业领域需求,强化领军人“引育留用”,集聚了王吉成、牟昌俊、房强等一大批行业领军人才,扩充“塔身”;加强青年科技人才梯队建设,3名自主培养博士获全国博士(后)大赛金奖,1人获国家留学人员回国创业启动支持计划,引进博士63人、留学生32人、外国专家来华就业90余人,充实“塔基”。

值得一提的是,高端平台建设迈上新台阶,哈工大(威海)创新创业园顺利入选第七批山东省专家服务基地,全市唯一。

百舸争流,奋楫者先。2025年,高区将锚定科技强区的战略目标,聚焦未来产业布局,全面提升创新策源能力,聚力壮大科技企业,引育集聚高层次人才,加快培育新质生产力,打造科技创新发展新高地。(于淑仪)