威海精致故事③丨逐梦深蓝!90后“蛟龙”探海记

时间:5月26日上午10时许

地点:威海国际海洋科技城远遥浅海科技湾区

蓝贝海洋科学中心、蓝科大厦、蓝创孵化区等一批“蓝字号”平台拔地而起,“大贝壳”造型的威海海洋科技馆即将开门纳客……每次走进远遥浅海科技湾区,记者总能发现新变化。

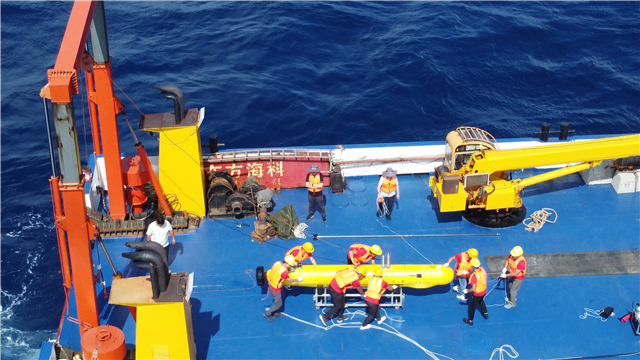

5月26日上午,试验码头上浪花飞溅。“扑通”一声,吊车将重达100公斤的“小黄鱼”放入水下。这是智真海洋科技(威海)有限公司科研人员,对其研发的水下智能机器人进行升级后的海试。

智真团队由一群来自哈尔滨工程大学的“90后”博士和硕士们组建,曾在全球水下自主机器人竞赛中连续两年夺冠。目前,智真不仅拥有水下机器人的独家技术,还承接了两项国家科技部十三五规划深海重大专项。

记者乘上“智真号”试验船,追随着“小黄鱼”来到试验场中心。一旁的智真海洋科技(威海)有限公司总经理韩锦亮说,开启“探海之旅”的“小黄鱼”,不仅能潜入千米深海进行勘测作业,还能绘制海底地图。

一到夏天,韩锦亮的肤色就更深了。“今天是对升级后的‘鱼尾巴’进行海试,你看它比以前游得更灵活了!”韩锦亮指着岸边步行5分钟就能到的实验室说,“现在试验数据如果不满意,我们就把机器人拉回实验室进行调整,改完后再来码头接着试!”

优越的海试条件,让这个90后“蛟龙”企业“如鱼得水”。依托国家海洋综合试验场,智真船舶清洗机器人研发周期比预期缩短了一半以上。2021年,智真实现了“小升规”,今年又获评国家级高新技术企业,产值更是逐年翻倍式增长。

这座城市带给企业的惊喜还不止科研条件这一项。2020年,威海全域建设国际海洋科技城。智真所在的远遥浅海科技湾区作为北部板块,将以部省共建的国家海洋综合试验场为契机,打造全国海洋电子信息和智能装备产业的新标杆。

在远遥浅海科技湾区安家三年,韩锦亮和同事们见证了办公室、食堂、试验码头等配套设施的日渐完善,蓝贝海洋科学中心、蓝科大厦、蓝创孵化区创新空间拔地而起,还和国家海水淡化工程技术(威海)中心、哈工大海洋智能装备研究中心、山大海洋科技创新中心、中关村信息谷创新中心等国字号、高能级平台成为了“邻居”。

做完试验,已是中午,记者跟随韩锦亮来到位于蓝贝海洋科学中心的“新家”。这是国际海洋科技城建设工作推进专班为其量身定制的试验场地,用于研发生产各种高端海洋装备及核心部件。刚一进门,韩锦亮便遇上了专班综合协调组工作人员王春楠。韩锦亮打趣道:“冲你这服务频次,我得给你颁个‘全勤奖’!”

定期去企业“串门”已成了王春楠的工作日常。为扶持企业成长,专班建立了工程建设、生产服务、生活服务等10张清单。“我们生怕企业有需求却不好意思说,所以经常上门问问,帮助企业协调解决试验用船、用海等方面的问题。”王春楠说。

逐梦深蓝,是智真这群年轻人的梦想,又何尝不是威海这座年轻城市的梦想。2018年以来,威海海洋经济发展从“量的积累”向“质的提升”蝶变。

除北部远遥浅海科技湾区,在东部海洋生物产业引领区,海洋生物种业、海洋生态养殖、海洋生物制造、渔业工程装备4个高新技术产业和现代渔业物流、滨海旅游业2个延伸产业动力澎湃。

而在南部海洋新经济先导区板块,国内唯一的海洋生态经济主题院士工作站焦念志院士工作站和海洋负排放研究中心将重点突破海洋碳汇、海洋种业、海洋新材料、海洋新能源等新产业和新业态,加速形成海洋生态经济“策源地”。

从蓝贝海洋科学中心向外眺望,国际海洋科技城从“规划图”“施工图”变成了眼前的这一幅幅“实景图”。一旁的王春楠说,她愈发觉得这份工作很有意义。

■记者手记

乘风破浪,威海向海图强

落户国家海洋综合试验场、哈尔滨工业大学海洋智能装备研究中心、山东大学海洋科技创新中心……从曾经只有渔船停靠的老渔业基地,到迎来一批批探海“蛟龙”的科技湾区,远遥浅海科技湾区上演的经略海洋故事,是我市推进海洋强市重大战略的生动注脚。

海洋是威海最大的优势,也是我市建设精致城市的特色之一。2018年以来,我市深入实施海洋强市建设三年行动,海洋高质量发展格局日渐清晰,海洋经济综合实力持续提升,海洋科技创新能力显著提高,海洋对外开放合作不断深化,海洋生态文明建设稳步推进,海洋综合治理体系日臻完善。其中,一城三核、全域布局的国际海洋科技城全面拉开发展框架,威海也成为全国唯一获得海洋领域五个国家级试点示范的城市。

乘风破浪,威海向海图强。习近平总书记对发展海洋经济作出了一系列重要论述,提出了建设海洋强国的战略思想。威海一手抓巩固优势,一手抓创新发展,瞄准“科学用海、科技兴海、产业强海、生态护海、开放活海”五大导向,朝着经略海洋新高地的目标砥砺前行。(Hi威海客户端记者 杜晓莹 于淑仪 通讯员 崔维程/文 杨正/图 部分图片为资料图)