为了群众的幸福努力奋斗!他们,展示威海公务员的良好风采

9月21日,山东省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”表彰大会隆重举行,我市5名个人获评“人民满意的公务员”称号。

或立足自身岗位履职尽责,积极投身经济发展和城市建设的最前线;或忙碌在城市大街小巷,为群众的“急难愁盼”四处奔波……他们用实事求是的态度、精益求精的素养和任劳任怨的奉献,讲述着一个个同理不同题的精彩故事。

市委宣传部精神文明建设一科科长刘衍:

让文明成为精致城市最亮底色

近日,途牛平台发布数据显示,威海成为今年国庆旅游消费市场的“新宠”。不少游客评价:“威海有千里山海的风景,还有舒适、美好的生活。”而这,与全国文明城市创建工作密不可分。

11年前,谈起文明城市创建工作,刘衍和不少人的理解一样简单,认为就是“收拾卫生”。不过,工作真干起来,刘衍才发现,收拾卫生也有“门道”,光盯着大道大路不行,必须深入到背街小巷;只管路面上一眼就能看到的地方也不行,一定要抠一抠绿化带里面、建筑围挡后面等犄角旮旯的地方。

刘衍(右)与文明志愿者交谈工作经验

为此,刘衍“单车徒步”走大街串小巷,哪个小区哪栋楼防盗门缺失,哪条街巷路面不平,哪个市场卫生脏乱差,都一一记录、拍照,列表建立问题台账。两个月后,他骑车走遍了市区内几乎所有的社区、主次干道、背街小巷、集贸市场和早夜市。人晒得黢黑,手脚也磨出了泡,但刘衍掌握了最真实的创城第一手资料,提高了解决问题的针对性和实效性。我市也在2014年,以新参评地级城市第一名的成绩摘得全国文明城市桂冠。

“牌子”拿到手,如何巩固和深化文明城市创建成果?刘衍和同事们瞄准了提升市民文明素养这一方向,首先从“排队上下车、礼让斑马线、不乱扔杂物”等社会关注的问题抓起,在全市广泛开展“文明市民培育”系列主题行动。那段时间,刘衍为了解机动车在斑马线礼让行人的情况,先后到10多个不同出行环境的斑马线路口“蹲守”,有时一蹲就是一两个小时。

功夫不负有心人。如今,排队上下车正逐步成为文明交通新品牌、礼让斑马线成为文明行车风景线、不乱扔杂物成为市民的自觉行为,“爱文明家园 做文明市民”三项行动的经验做法在全省推广。

文明创建,是一项永不竣工的民生工程。眼下,刘衍又开始在全市各个村庄“抠细节”,为的是让文明创建实现城乡统筹。“我的工作目标就是让文明在温暖中传递,成为一种城市自觉,也成为最打动人心的‘威海故事’。”刘衍坚定地说。

市卫生健康委员会党组成员、副主任杨正辉:

“逆行”而上,守护万家灯火

10月5日清晨,一股冷空气让整个城市又冷了几分。迎着北风,市卫生健康委员会党组成员、副主任杨正辉紧赶慢赶,又回到了熟悉的市疫情处置工作指挥部;这个国庆假期,他只休息了一天,便匆匆回到岗位,接续开始了他作为“逆行者”的工作。

作为我市传染病防控“专家”,杨正辉朴实得有些沉默寡言。自1996年参加工作以来,先后参与了非典、汶川地震灾后防疫、甲流、禽流感、新冠肺炎等各类传染病防控工作。无论前方考验如何,他一直“逆行”而上,守护威海万家灯火。把维护人民群众生命安全和身体健康放在首位,始终是杨正辉的“座右铭”。

杨正辉在紧张工作中

2020年春节前夕,威海进入了疫情防控的关键时刻。杨正辉第一时间住进了市疫情防控指挥部,这一待就是近一个月。那年春节,他没和家人吃上团圆饭,甚至连妻子孩子也没顾得上多看几眼。

指挥部工作的日子里,杨正辉电话24小时开机,“钉”在岗位随时待命。充分发挥专业特长,他累计起草、审核重要疫情防控政策性文件100余个,参与协助专家组、各区市和各工作组参与处理各项问题,协助谋划了我市疫情防控平急转换机制。在他和指挥部成员努力下,一张疫情防控的大网迅速织密织牢,为打赢疫情防控阻击战赢得了宝贵的先机和主动。

今年3月,本土新冠疫情卷土重来。杨正辉丝毫没有犹疑,再次“披甲上阵”,与疫情展开交锋。但这一次,面前的奥密克戎变异株BA.2传染性强、传播速度快,给我市疫情防控工作带来了前所未有的挑战。

新的战“疫”打响后,杨正辉又一次进入了“连轴转”的工作状态。追阳复核、流调溯源、密接追踪、核对数据、审核文件、给出意见……最忙的时候,72小时内,杨正辉只睡了不到8小时。连续一个多月里,杨正辉的办公室每天直至深夜仍亮着灯。

杨正辉坦言,人到中年,不是没有过倦怠和分身乏术的感觉,但一想到身后守护着的千家万户,他就又重新打起精神,投身到繁重且复杂的日常工作中。

在疫情防控中勇于担当的杨正辉,在日常工作里更是一个坚持干就要干好、争就要争一流的实干家。不论是分管疾控工作,还是巩固国家卫生城市和建设健康城市,杨正辉始终行走在卫生工作的最前线。在他的参与下,我市先后获评全国首批健康城市建设示范市、健康中国年度标志城市,并成功通过第9次国家卫生城市复审,连续32年保持国家卫生城市荣誉,“健康威海”正在从目标逐渐成为现实。

“俯首甘为孺子牛”,这是很多与杨正辉共事过的人对他的评价,同样也是他多年在卫生工作中始终如一的坚持。

文登区司法局天福司法所所长梁兵:

“小蚂蚁”聚起“大能量”

日前,“小蚂蚁”社工服务中心又解决了一起城北小区居民卫生间漏水的矛盾纠纷。

自小蚂蚁社工服务中心正式成立以来,类似的纠纷化解案例不胜枚举。不仅如此,“小蚂蚁”还在森林防火、普法宣传等多方面全面开花,创建了“‘蚂’上解决,‘蚁’同成长”公益创投品牌。“小蚂蚁”社工服务中心发起人文登区司法局天福司法所所长梁兵说:“正如创建时的初衷,‘小蚂蚁’聚起了‘大能量’。”

梁兵(左二)进社区以案释法公开调解矛盾

2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情让每个人都绷紧了神经。梁兵所在的司法所是文登区最大的一个“矫正”所,常年管理近50名社区矫正人员。疫情到来,无法集中教育管理,梁兵非常焦急,嘴上的水泡一个接着一个。焦灼之际,他突然萌生了一个想法,可以让社区矫正人员团结在一起抗疫,既可以让他们在实践中回归社会,又能极大缓解一线疫情防控压力。于是,由50名社区矫正人员组成的小分队正式成立,并将名字定为“小蚂蚁”。梁兵说:“小蚂蚁虽然力量小,但团结起来,一心一意就能干成大事。”

卡点值守、维修帐篷、社区消毒……在小蚂蚁抗疫小分队的带动下,越来越多的党员、律师、社区居民加入其中,迅速成为一支拥有200多人的志愿者队伍,志愿服务累计超过2万小时。

疫情防控进入常态化阶段后,梁兵因势利导,组建了民事调解、法律服务、国学宣讲、心理咨询、360行技工等五个分队,深入社区开展支部联建,打造基层社会治理小微共同体。“小蚂蚁360行技工服务队”每年上门为居民维修服务400多户次。

这一举措不仅消除了许多物业纠纷和邻里隔阂,还让矫正对象在帮助他人的过程中找到了自身价值。矫正对象丁某是一名水电修理工,加入“小蚂蚁”志愿服务组织后,很快成为积极分子。他在矫正笔记中工工整整地写道:“‘小蚂蚁’也能‘扛起’社会大责任,我要做这样的小蚂蚁!”

更多的效果还在显现。有的矫正对象正在申请加入“蓝天救援队”,有的成为“普法之星”。梁兵的“小蚂蚁”队伍也已发展壮大到500多人,团队打磨出了13种优势“产品”,有效解决了多种社会治理难题。

乳山市人大常委会委员、四级调研员李万册:

“服务群众的事,我要做一辈子”

连日来,乳山市滨海新区老年大学电钢琴、葫芦丝等专业的汇报演出相继举办。看着朋友圈“刷屏”的演出场景,李万册又想起了当初建设老年大学的日子。

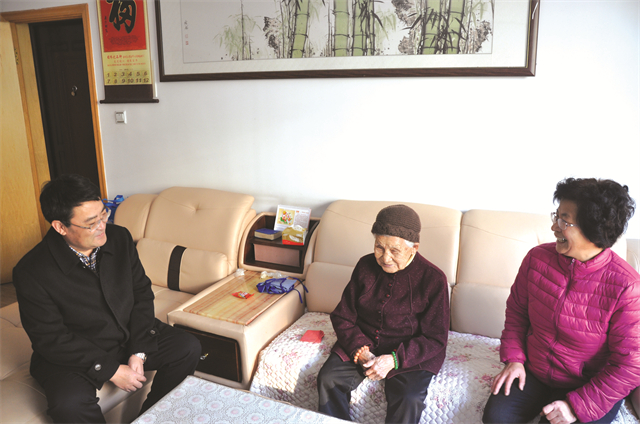

李万册(左一)走进群众家里走访

2018年下半年,乳山市委决定筹建滨海新区老年大学,限期1年建成。为了确保建设工作顺利推进,李万册必须在短时间内拿出建设方案,但因资金投入过大,方案几经调整都没有通过。为了破解这一难题,他大胆创新,想出了利用社会力量来参与老年大学建设这一“花小钱办大事”的好办法。

说干就干,他和同事一起与具备办学能力的民营企业进行接触洽谈,不记得反复沟通交流了多少次,终于与一家民企达成协议。在乳山市委的肯定和支持下,滨海新区老年大学于2019年9月份顺利建成运行,学员当年就超过1500人。

做好工作要创新,也要实干。2019年时,全国老干部系统都在探索老年远程教育,李万册一边推进远程教学点普及,一边对远程教育示范点进行培育,每一项工作都考验耐心和细心。期间由于过度劳累,他的心脏病犯了,不得不住院治疗。有人说他傻,“都这个岁数了还和年轻同志一样拼,图什么?”他只是笑笑不说话,其实心里明白,不就是图个心里踏实,对得起岗位嘛。

靠着这股拼劲,当年的全省老年远程教育工作推进会在乳山召开,极大地促进和提升了乳山老干部工作水平,后期乳山又成功争创“全国老年远程教育示范区”“全国老年大学信息化建设先进单位”“全国老干部工作先进集体”等荣誉。

荣获全省“人民满意的公务员”称号后,李万册说:“这不代表我的荣光,而是提醒自己重新再出发。服务群众的事,我要做一辈子。”

市农业农村局发展规划科(种植业科)科长冯忠梅:

为了农强民富,守住岁稔年丰

花生满筐、甘薯飘香,一串串葡萄挂满枝头……金秋时节,威海大地上瓜果飘香,又是一个丰收好年景。

从田间地头回到办公室,市农业农村局发展规划科(种植业科)科长冯忠梅也没闲着。春种、夏管、秋收、冬藏,为了让农民“吃得饱”“过得好”,这位“三农人”的工作一季紧接着一季,一干就是近20年。

冯忠梅在大棚里了解企业需求

农业生产,尤其粮食生产,说起来就担心两件事:一怕地不行,二怕天不好。很不巧,威海就占着一处。全市山地和丘陵面积占比达到68%,耕地质量全省最差,很长一段时间,“不适合种粮”成为许多人对于威海的共同印象。而如何让农民端好“饭碗”,就成为冯忠梅肩上的担子。

2021年初,顶着料峭春寒,她用了两个月时间走遍了全市48个镇、182个村和49个种粮大户,和“最熟悉”这片土地的人攀起了家常。这一问,就找到了原因——部分山礓薄地由于条件差,村民有地不愿种,种也种不好,种粮效益低,耕地就成为撂荒地。

对照问题反复探讨,种粮向规模化、组织化、专业化方向转变,成为冯忠梅给出的解决方案。在她的参与下,我市在全国率先出台撂荒地有效利用奖补、主粮作物最低收入险补贴等政策,创新农业社会化服务,通过发展党支部领办合作社、种粮大户,让“谁来种粮”“如何种粮”的问题有了答案。

2021年全年、2022年夏粮,威海实现粮食面积产量“双增”,不仅扩大了粮食播种面积,最重要的是,让很多村民看到种粮也有了奔头。

2018年6月,习近平总书记视察威海时提出了“威海要向精致城市方向发展”的殷切嘱托。作为全市乡村产业振兴专班总协调员,冯忠梅负责起了精致农业发展实施意见的起草。从概念到意见,8个多月时间里,冯忠梅先后经历了十余次“推倒重来”,常常刚有了发展思路和框架,过两天就全部翻盘,重新谋划。最终提出具有威海特色的“四化一高”精致农业发展理念,在全国率先打造精致农业发展先行区。

组织举办了国家现代农业示范区农业科技结对大会,促成全国首个苹果院士工作站、现代果业专家大院落户威海,推动与山东省农科院共建省内首个中日韩精致农业研究院……这些年来,为了群众的“钱袋子”能够鼓起来,冯忠梅行走在威海的田间地头。如今,威海先后争取了全国首批农业现代化示范区、全省首批现代农业十强县、全省首批农业绿色发展先行县等一批国家级、省级重点项目,农业产业项目遍地开花,项目区农民人均增收30%。