“威海壹号”卫星成功发射!可实现远距离、大范围海上目标遥感探测和识别

2024年2月3日11时06分,由哈尔滨工业大学(威海)牵头研制的通遥一体化卫星系统“威海壹号”01/02星搭乘捷龙三号运载火箭在广东阳江附近海域点火升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。

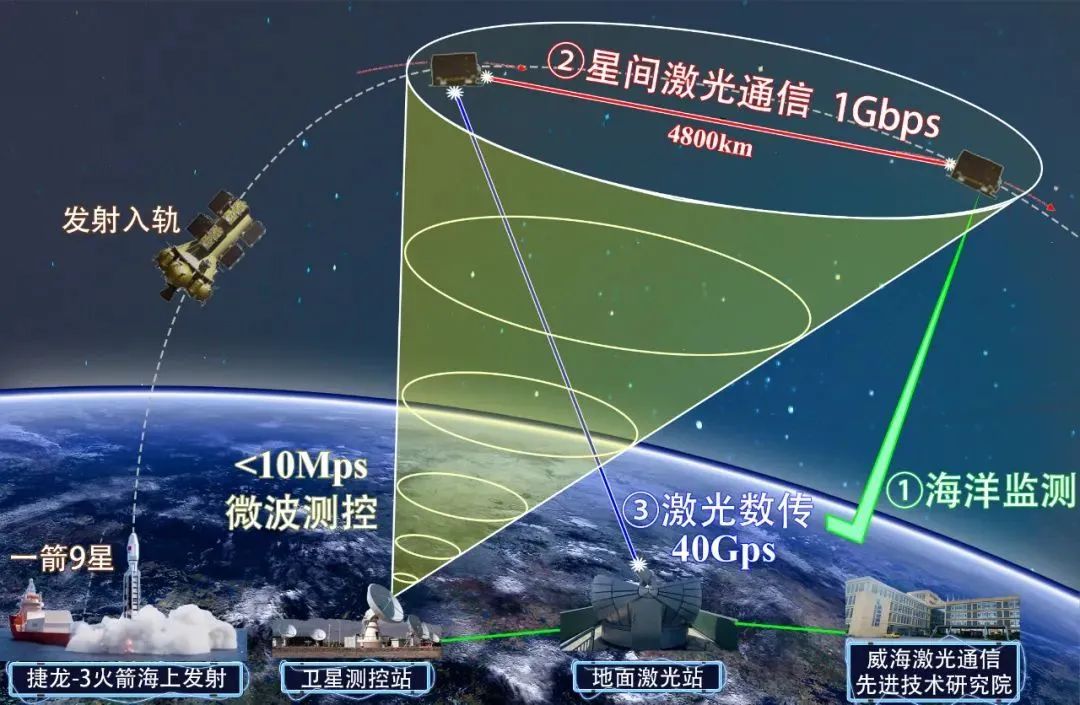

作为国内首个面向海洋目标探测识别的通遥一体化卫星星座,此次发射的“威海壹号”01/02星每颗重量约95公斤,采用太阳同步轨道,轨道高度为520公里。卫星星座突破了智能星上处理、高速星地/星间激光通信、双星协同遥感等关键技术,将星地激光通信速率提升到40Gbps,达到国内领先水平。

“目前,‘威海壹号’01/02星已经在距离地球520公里的预定轨道上运行,开启了太空之旅。在轨调试3到5天之后,就能向地面站传回第一批遥感数据。”“威海壹号”总设计师罗清华介绍。

“威海壹号”卫星星座搭载星地/星间激光通信、高分辨率可见光相机等载荷,采用多源信息融合和人工智能识别方式实现远距离、大范围海上目标遥感探测和识别。

在威海市和环翠区的大力支持下,哈尔滨工业大学(威海)还牵头在威海远遥墩建成了国内首个微波/激光卫星综合地面站,地面接收站不仅能满足此次发射的‘威海壹号’卫星的需要,未来还可服务于其他商业卫星,提供高质量的遥测、遥控和高速数据下载服务。

我市锚定全国科技创新发展布局,牢牢按照习近平总书记建设海洋强国的指引,成功创建了山东省海洋电子信息与智能无人系统重点实验室,搭建起海洋观测领域科技创新发展的坚实平台,广泛集聚创新资源,将新一代信息技术和现代海洋产业深度融合。瞄准海洋电子信息基础研究与产业需求不匹配、海洋传感仪器与装备核心技术少、国产化海洋无人系统可靠性低等3大难题,构建起对海综合观测系统,观测范围覆盖从近海到远海、从天空到海底,有效支撑我国海洋强国建设。自2021年起,指导哈工大成功争取省重大科技创新项目持续支持3期,一期“海空天一体化海洋信息获取关键技术研发与应用”项目,支持资金7880万元,致力于从天看海,针对禁渔期非法捕捞、航运安全和应急救援等海上目标监管所存在的“看不见、看不清、看不全”问题,研制VDES载荷、可见光、激光通信等载荷,发射“威海壹号”双星,开发目标识别算法,服务舰船目标识别,研制姿态感知芯片,提升船舶安全感知能力;二期“海洋智能无人系统关键技术研发及产业化”项目,支持资金9400万元,致力于从海看海,针对我国海上突发事件、海洋权益维护等实际场景以及船舶产业转型升级等现实问题,解决海洋无人系统环境感知不全面、自主控制能力差、通信和协同作业能力有限和无人系统航时短、可靠性差等问题,提高高海况下无人系统在海面的感知决策能力、环境生存能力、协同能力、续航能力;三期“海洋生态环境智能在线监测系统与装备研制及产业化示范”项目,支持资金2000万元,面向海洋生态环境智能化、无人化监测需求,研制无人船/无人机搭载的在线自动检测质谱仪、光谱仪和自动监测传感器,匹配大数据模型和预测预警系统,实现无人船/无人机“边走边测”,实时数据回传,形成无人装备巡航的创新监测模式。

我市第一个通遥一体化卫星“威海壹号”,实现4800公里以内图片视频的星间激光传输,真正做到从天看海、从海看海,有效保障海上安全,维护海上合法权益,助力海洋经济和智能海洋装备产业发展。

威海市科学技术局副局长 王军伟介绍:“引进航天科工等多家名院名所、设立激光通信先进技术研究院等多个研发平台,引进培育多名国家级省级人才、获批人才项目8个,为“威海壹号”成功研制提供了重要支撑。”

威海市海洋资源丰富,“威海壹号”的成功发射,将“高精尖”的卫星通信技术应用到海洋渔船监管、海洋灾害预警、海上应急救援等实际工作中,标志着我市监测海洋、治理海洋进入了科学管理的新阶段。

“威海壹号”总指挥周志权表示:“下一步,我们将组建山东卫星海洋产业应用联盟,把国内优势的商业航天公司聚集到山东,聚集到威海,把我们现有的一些技术在山东落地,为山东经济高质量发展作出我们应有贡献。”

(来源:威海电视台海洋频道、闪电新闻等)