【新时代新征程新伟业】与国家需求“焊”在一起

学习报告

威海有这样一个科研团队,他们从零开始用9年攻克了高能束电弧与其他电弧焊接的复合焊技术。这一突破,让船舶焊接效率提高了2到3倍,实现12mm船用厚钢板的单面焊、双面成型,一举摘得国家自然科学奖二等奖。他们就是哈工大(威海)材料科学与工程学院教授张洪涛的团队。

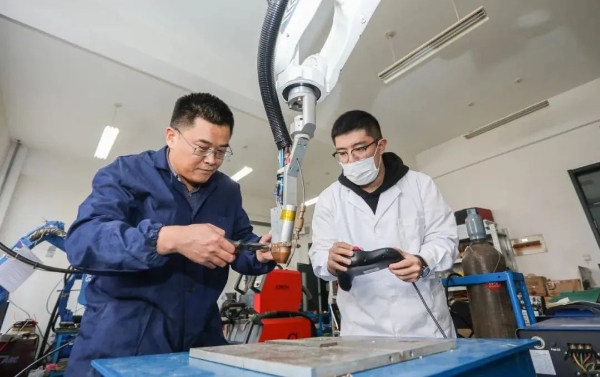

张洪涛(左)和学生一起研究多电弧复合焊接技术。孙大伟 摄

党的二十大报告提出,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战。每每看到这里张洪涛就内心激动:“立足于国家需求的科学研究才有强大的生命力,报告里说的话让我择一‘空白领域’开展科研攻关的信心更足了!”眼下,张洪涛团队又原创性地提出热箔超声固相增材制造技术,这项技术在某些工艺方面已超过国外。

奋斗者说

我叫张洪涛,2008年博士毕业后就选择留在哈工大(威海)任教。我们团队的主攻方向是,多电弧复合过程调控技术,这十几年来也取得了一些成果。

你可能没听说过多电弧复合过程调控技术,但还记得2022年北京冬奥会开幕式上的绝美“冰瀑”吧?那就是用这个技术焊接的。60米高的“冰瀑”对焊缝要求极高,这项技术将装配误差控制在1.5毫米之内。

焊接与制造业的各个领域都关系密切,大到几十吨的巨轮、小到几克的电子元件都需要焊接。就拿船舶举例吧,电弧复合过程调控技术能实现12毫米船用厚钢板的单面焊、双面成型,作业效率提升2倍以上。

别看现在我们是掌握了,可在2010年以前这项技术在国内还是“无人区”。那年我参加了第十五届北京·埃森焊接与切割展览会。一台超级多电弧复合焊接技术装备让我眼前一亮,它的工作效率比传统焊接高了2到3倍,且焊缝十分美观,当时就已经在美国汽车行业、航空航天领域应用。

我忍不住上前询问,但展商的回答让我涨红了脸:“我们只卖装备,不卖技术。”“不卖技术”这四个字,让我心情复杂。即便高价买下装备也无异于在别人建好的地基上盖房!为什么我们不能拥有这项技术?

展会结束后,我就开始查找资料。一查才知道,想要突破多电弧复合过程调控的关键核心技术,必须得先造个装备出来。当时欧美国家技术封锁,国内在焊接技术方面的研究偏重于工艺、材料,对装备的研究是忽视的。没别的办法,我们只能从零开始。

焊接装备、焊接工艺、焊接过程机理是摆在我们面前的“三座大山”。刚开始那几年,没有足够的科研经费,缺什么零件就自掏腰包“海淘”。就这样白天晚上全用上,终于用了6年造出来了装备,里面的每颗螺丝钉都是我们拧上的!

试验那天,所有人的眼睛都直了,但实际情况是——电弧不燃烧,焊接过程没火花。就这么以失败告终么?我们没有放弃,想到在突破水下焊接时的技术经验,能不能把电压再提高一点?

用6年造出了设备,又用3年试出了答案。随着电压提高5到8伏、磁场强度控制在5毫特,电弧稳定燃烧的,电弧耦合带来的排斥、吸引和丝极分流三大问题被完美解决。9年的时间不短,但能填补我们在焊接领域的空白非常值得!

党的二十大报告指出,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。这项技术,就是最好的印证。现在,这项技术已经迭代到第三代数字化装备,还捧回了国家自然科学奖二等奖,还在咱威海东海船舶修造有限公司等企业开始应用。上个月,我们关于多电弧复合过程调控的项目获批国家自然科学基金企业联合基金重点项目资助。

这就是我的十年,没啥惊心动魄,但求科研报国。我现在的白头发不少,人嘛,总会老的。团队里的“90后”、“00后”已经挑起了大梁,一起为弥合与国外先进焊接技术间的差距而努力。只要这颗心与国家科技需求‘焊’在一起,我们就会永远“年轻”!

蹲点手记

让人才与城市“双向奔赴”

采访中,张洪涛没有大谈做科研的辛苦、拿到国家自然科学奖的喜悦,说的最多的还是感谢学校、企业的大力支持以及政府部门的贴心服务。张洪涛认为,这些年不是在幽径独行,而是在肯定和认可中勇往直前。

2017年,张洪涛的第二代金属超声波固相增材制造技术与智能装备基本成熟。万丰镁业公司董事长朱训明了解后与他达成“君子协议”,为其提供100万元研发经费,不求回报地支持他研发这一颠覆性的金属增材制造技术。高新区科创局也主动靠前服务,助力申报科技计划项目。这一年,张洪涛被还被评为市级年度校地合作人才,并纳入资助计划。“1+4+N”创新平台体系之一的山东船舶技术研究院也向他伸出“橄榄枝”,为区域船海产业的创新发展提供技术支撑和服务。

高新区给区内甘坐“冷板凳”科研工作者以源源不断的温暖力量。近年来,高新区深入实施“人才强区”战略,持续优化创新创业生态体系,在医疗保健、交通出行、子女教育、科研创业等方面,为各类高层次人才提供绿色通道服务,支持哈工大(威海)探索形成“专业技术研究院+”的校地协同创新发展模式等,实现了人才与城市“双向奔赴”,让第一生产力、第一资源、第一动力更加澎湃。(于淑仪)