禾木生物:打造脑卒中颅内机械取栓“神器”

3月17日,禾木(中国)生物工程有限公司威海生产研发基地内一派忙碌,研发团队正在对颅内血栓抽吸导管系统进行技术改进和性能优化。

颅内血栓抽吸导管系统是禾木公司的核心技术研发项目。据公司CTO兼董事长王吉成博士介绍,该项目的关键技术是颅内血栓抽吸导管的研发与定型。该抽吸导管的问市,将为急性缺血性脑卒中(俗称“中风”、“脑梗”、“脑血栓”)患者带来革命性的微创介入治疗方案和效果体验,是有望成为国内首家推出的创新性产品。

与时间“赛跑”以快制胜

颅内血栓抽吸导管在临床中的“过人之处”就是一个“快”字。据该导管临床试验分中心所在的威海市中心医院神经内科主任蔄红好介绍,急性脑梗患者的治疗过程中,最关键的是以最短的时间取出血栓,让堵塞的脑血管迅速恢复供血。

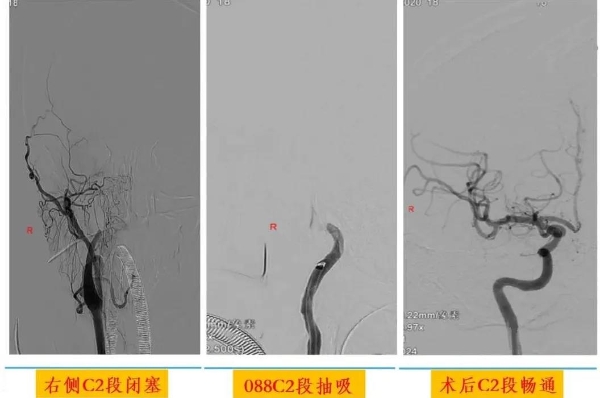

由于抽吸导管取栓采用的是直接抵近血栓,利用负压抽吸的机理迅速将血栓移出体外的技术,较市场主流的金属支架取栓操作步骤少、取栓效率高,通常情况下可节省手术时间约30分钟。这对于脑细胞在缺血状态下论秒死亡的速率来看,无疑是一巨大的临床技术突破。并且,抽吸导管取栓较支架取栓对血管壁的损伤更小,更利于患者的预后。目前,直接抽吸取栓(Adapt技术),已成为当前世界神经介入治疗领域的前沿技术热点。

好产品源自细节的打磨

“评价一根抽吸导管的好坏,关键是看它的到位能力强不强和抽吸效率高不高。”禾木公司威海研发生产基地总经理张新波说。

导管要在迂曲纤细的脑血管中自由穿行,要求其必须软硬兼备,具有很好的柔韧性和推送性;导管抽吸效率高,要求导管壁厚薄适中,导管越薄,空腔越大,抽吸时管内负压越强,对血栓的吸附力就越大,但太薄又会带来管壁耐受力减弱而出现负压变瘪的问题。

“软硬”、“厚薄”,这个技术性矛盾点如何做到平衡适度,是抽吸导管技术研发的内核。张新波表示,禾木的抽吸导管采用独特的内部编织金属丝加强层结构设计,可以使导管在尽量做薄的前提下具备很强的支撑力和抗负压能力,超柔软的头端及专属的斜口面设计使抽吸附着力更强,抽吸效率更高。”

为在抽吸导管专属技术上实现精益求精,项目技术总指挥王吉成博士与美国硅谷业界头部公司Imperative Care建立联合实验室,共同进行技术攻关;与清华大学材料学院寻求技术合作,力争解决原材料的“卡脖子”问题;与首都医科大学北京天坛医院展开临床试验研究,及时收集一线问题反馈,力求产品做到极致。

用得起的好产品才是真的好

“实现技术突破,有了好的产品只是上篇文章,如何真正让更多的患者用得上、用得起,才是我们禾木人一直考虑的重要问题。”禾木公司总经理孟春说。

据悉,我国每年死于脑卒中的患者高达196万,脑卒中存活人群中,70%的患者有不同程度的残疾。“一人中风,全家发疯”,脑卒中患者一旦救治不及时、临床技术不得当,直接后果不是死亡就是残疾,给患者及家属带来的折磨苦不堪言。脑卒中不仅是全球性健康问题,已成为威胁国民健康的“第一杀手”。

我国脑卒中患者介入治疗率低,是致残、致死率居高不下的一个很大因素。我国的受治水平不足2%,而欧美发达国家在30%左右。“造成上述窘境的一个重要原因是,神经介入治疗领域产品市场一直被国外巨头所垄断,昂贵的介入器械产品让患者及家属望而生畏”,孟春说,以当前主流的支架取栓为例,整台手术费用约为7—12万,其中器械费用占比约60%。抽吸取栓导管产品,当前市面只有国外一家产品在售,单根价格高达4.5万元。

禾木公司始终致力于将国际先进的医疗技术进行孵化与推广,打破国外垄断,拉低器械费用占比,真正惠及广大患者。

同时,影响脑卒中患者介入治疗率的另一原因是,介入手术医疗机构覆盖率低。能够开展该类手术的医院,主要集中在省、地市级三甲医院。受介入医生、影像设备等资源所限,县级以下医院配备屈指可数。对急性脑卒中患者来说,1小时黄金救治时间窗是最为宝贵的生命通道,所以先进治疗技术手段向基层医院下沉尤为必要。

禾木抽吸取栓导管因其操作简单、安全性高等优势特点,能够大大缩短介入医生的学习周期,十分有利于向基层医疗机构的推广与普及。禾木一班人为了实现这一目标,不定期邀请国际神经介入医疗专家来华进行学术交流活动,利用国外先进的便携式模拟设备进行现场1:1、手把手式的演示教学,使介入医生迅速掌握抽吸导管取栓的操作技巧。

内外兼修、攻防兼备才是良策。抽吸导管取栓或是支架取栓,都是针对急症发病的患者,更为重要的是把风险防治关口前移。为此,禾木在产品布局上还涉及脑卒中早期患者的狭窄病变血管扩张支架、球囊类产品,以及动脉瘤填塞术治疗等器械产品。未来,禾木公司还将涉猎针对脑卒中患者后遗症的辅助康复类产品的技术引入,禾木人正在向打造脑卒中全程管理平台型医疗科技企业开拓进取、勇往直前。(刘思兰、尹丽萍)