荒滩变绿洲!听威海首批造林人讲述北海林场变迁史……

■编者按

2021年是中国共产党成立100周年。百年征程波澜壮阔,百年初心历久弥坚。为隆重庆祝建党100周年,记录历史伟业、展现百年风华,本报自今日起开设《奋斗百年路 启航新征程》专栏,通过生动鲜活讲好红色故事,齐声唱响红色主旋律,充分展示我市红色基因图谱的革命史以及地级市成立以来所取得的荣誉成就发展史,凝聚立足新阶段、奋进新征程的强大力量,激发人们建设“精致城市·幸福威海”的澎湃激情。

【口述人物】

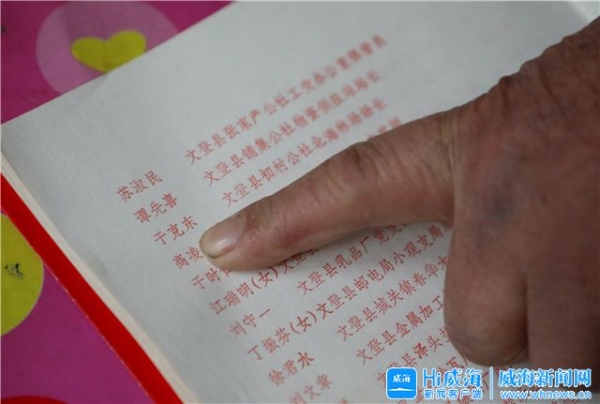

于克东,男,78岁,现为高新区初村镇驾前居委会居民。1959年北海林场造林启动后,他全程参与;1973年至1984年,任北海林场第三任场长;1984年至2003年,任初村镇工业办公室副主任。

沿着烟威高速一路向西,当行至北海段时,放眼望去,道路两侧的片片黑松层层叠叠,如同一列列身着铠甲的战士,挺立着身姿,抵挡着刺骨的海风。

北海林场,面积10000亩。1959年之前,那里还是一片荒滩,风沙弥漫。1959年,政府号召群众植树造林,高新区初村镇21名村民作为首批造林人,全身心投入到北海林场建设中。数十年的造林历程中,一批批耐得住辛苦的造林人,靠着智慧和勤劳的双手,让北海林场这一片曾经的荒滩,多出了一群“绿色卫士”,为威海的西大门遮风挡沙。

当时,我是首批造林人中最小的,我参与和见证了北海林场的从无到有。

光秃秃的荒滩,让周边老百姓饱受风沙之苦

如果没有北海林场,我想,威海整个城市一定不是现在这副模样。

我的老家是初村镇岛子前村,这是个小村,村民只有70多户。因为从小就生活在北海边,所以我深切感受到了海的美,更感受了它的“威”。

海风多厉害啊!一到春天,那风呼呼地吹,周边又没有植被,光秃秃的,沙滩上的沙子卷着圈满天飞,吹得到处都是。我印象特别深刻的是,设在海边看养殖的窝棚,生生就被沙给埋了。

那时老百姓种的庄稼被风吹得基本都不怎么长,所以收成特别低。我记得当时受影响最严重的就是靠海最近的北山村,我们这里都流传着这样一句话:“北山村穷得很,人人手持要饭棍”,说的是这个村穷啊,穷到老百姓都去要饭吃。

那些年,生活在如今北海林场周边的老百姓,真是受了太多太多风沙之苦。到了1959年,政府开始号召“植树造林 绿化祖国”,老百姓看到了希望。

我们21个人,背着粮食和铺盖卷就出发了

我珍藏着一枚奖章,奖章上印有“劳动模范”4个字,那是1984年市里表彰劳动模范时奖给我的。说起造林的那些岁月,我仿佛又回到了领奖台,既激动又感慨。“那可是我们造林人共同的荣誉!”

1959年那年我17岁,从农业中学毕业。当年,公社来村里抽人去北海植树造林,我被抽到了。虽说不知道去了以后啥情况,但那时候大家的觉悟都很高,被抽调到的都觉得挺自豪。后来听说,被抽到的人,是公社综合考虑家庭情况、身体情况确定的。

第一批一共抽调了21个人,这其中年龄最小的是我,年龄最大的是队长张侨丰,当时他60多岁。

地瓜干、小麦、玉米……当年10月的一天,我们21个人背着一包包这样的粮食和铺盖卷出发了,到了临时选择的一个办公点,大伙住进了用树杆、草临时搭建的窝棚里,北海林场就这样正式成立了。

当年的生活是“吃着掺沙的饭,盖着带沙的被”

那时候粮食产量低啊,只要出了村,村里就不再给你分粮食。万事都得在有饭吃的基础上来干,所以,大家到了林场第一件事,就是想着怎么去解决吃饭的问题。

开荒滩种地!

这件事说起来简单,可看着眼前的荒滩和风沙,我们个个心里直打鼓——难啊!但再难也得干。

在北海林场东南面,沿海边海水冲上来的淤沙地里,队长张侨丰带着我们开垦了近百亩地,并在春天种上花生、玉米。可是风太大了,有的种子埋到地里没几天,就被风吹出来了,有的好不容易长出苗来,风沙一吹,都死了。“当时那个心疼啊!可大家一点法也没有。”

我们没有放弃,精心管护着活下来的庄稼。当年,总算收了些粮食,虽说不多,但能满足我们20多人的吃饭需求。

夜里睡觉伴着呼呼的风声,每顿饭最不能少的“调味品”是沙子,早上醒来,被子上厚厚的一层沙,一梳头,沙子也往下掉。用“吃着掺沙的饭,盖着带沙的被”来形容当时我们的生活,一点不为过。

我印象特别深刻,就是这样艰苦的条件,也没有一个人退缩。大家沿着荒滩,用脚步丈量每棵树苗该怎么栽。

政府全力支持,造林之路从坎坷步入正轨

1961年,在做好各项准备后,我们开始在荒滩上栽树,当时栽的是本地赤松。那时候植树的难度很大,一刮风,沙土满天飞,刮得每个人几乎全身都是沙。栽完树,大家都盼着树苗快点长,可是,由于我们经验不足,不了解赤松不抗干旱、不抗涝、又容易得病虫的缺点,导致栽下的赤松成活率连10%都达不到,这让大家颇受打击。

情急之下,我们求助于林业部门。我们找到当时的地区农业部门,详细讲述了遇到的困难。

幸运的是,当时省林业厅对北海林场建设十分重视,当时的省林业厅长专程来到林场调研,了解林场建设过程中亟需解决的困难。

“本地赤松成活率太低,林场地势走向又复杂,我们不知道如何排涝。再就是植树规划的问题,由于不同季节风向不同,到底是该先从北向南植树,还是从南向北植树,一直拿不定主意。”我们仿佛抓住救命稻草一般,当场就把一箩筐问题给提了出来。

省林业厅长听完后当即表态,由省里派工程师到林场实地指导,让我们收拾出一间屋子供工程师居住和办公。在工程师的指导下,我们专门从东北引进了抗风能力较强的大黑松栽植,随后,排涝、植树规划等问题也被一个个解决了,林场工作逐渐步入正轨。

当然,仅仅依靠林场的人手植树造林,是远远不够的。当时我们公社党委十分重视林场建设,每年春天都发动机关干部、学校师生、企业职工等前来植树,我们林场主要负责育苗。在社会各界的共同努力下,北海林场逐渐形成规模,林场的人数增加到70多人。

思路开阔后,林场的发展也越来越红火

到了1970年左右,林场已经开始成片了,周边的自然环境也好了很多,再也没有房子被沙埋了的情况出现,看着眼前片片松林,大家心里都有说不出的舒坦。

1973年,我接过上一任场长的重任,担任北海林场第三任场长。那时候,虽说我们的植树造林经验已不少,但随着更大规模的植树造林任务铺开,大家的能力和智慧面临着考验。

“我们干活是为了养活自己!”当时大家都信守这个原则,非常有干劲。

除了植树造林,发展林业经济外,我们开始大力发展农业以及牛、羊、马、猪等畜牧养殖业,让林场有了多方面经济来源。那时的经济收入主要包括编售笼子、苹果种植、蔬菜种植,还包括出售荆种、棉槐种、松种等。

经过大家20多年努力,林场绿化了7000多亩林地,有农田200多亩,果园150多亩,牛羊猪等300多头,发展势头越来越好。

那时候,每逢遇到自然灾害,林场都发挥了不小的社会救助作用,前前后后救助了几百名困难百姓。

我今年78岁了,每隔一段时间,就会约着当年一起工作的老同事们到林场周边转转,天气好的时候就在林场里多待会儿,回忆回忆那些年的人和事。我们常常对着这些黑松说:“老伙计们,60多年了,你们辛苦了!”

当年,栽下这片林子可真不容易,今天,我希望更多的人好好守护它……

让我特别欣慰的是,我们初村镇计划借势西部环山路建设,依托北海林场良好的资源环境,打造北海休闲旅游第一驿站,这可真是件大好事儿,我期待着更多游客来北海林场游玩。