|

当前位置 : | 首页 |

|

威海日报:从“干净小城”到荣膺“中华环境奖”

蓝天,碧海,白沙……这是美丽威海的诗意写真。

生态,绿色,环保……这是宜居威海的精确写实。

攻坚,整治,修复……这是生态威海的生动写照。

三十年来,威海人不忘初心,始终坚持“生态立市、环境优先”的坚定守望,始终坚持“一张蓝图绘到底”生态文明建设的坚强韧劲,始终坚持“共建共治、共享共荣”的民生情怀,在千公里海岸线上描绘了一幅美轮美奂的山水画。

生态立市,绿色发展。30年初心不改,威海加快建设可持续发展的绿色生态之城,在千公里海岸线上描绘出生态宜居的大美画卷。记者 朱春晓 摄

这幅画,有蔚蓝纯净的底色。“蓝天白云 繁星闪烁”天数359天,环境空气质量在全省率先全面达到国家二级标准。威海蓝,让人沉醉、令人骄傲。

这幅画,有遒劲有力的线条。坚守绿线,不碰红线,一项项生态法规落地,让蓝天碧水得到最严格保护。

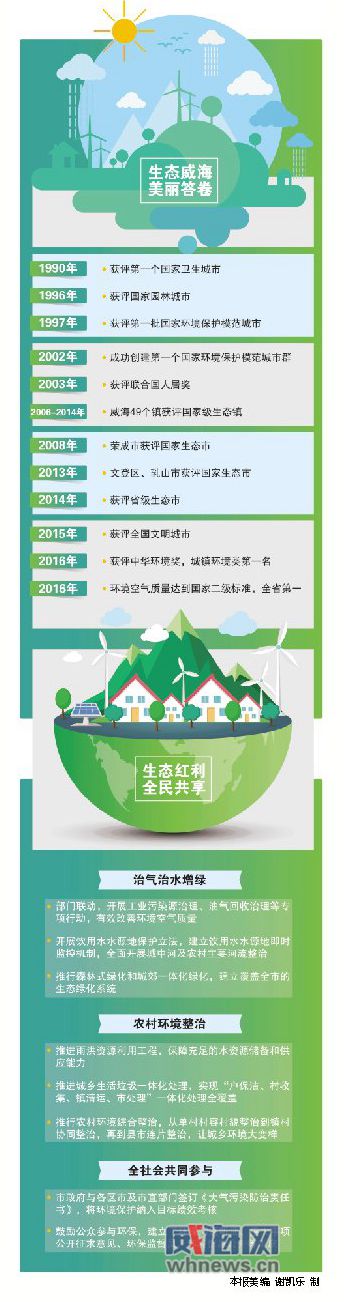

这幅画,有丰富的内容。“国家卫生城市” “国家环境保护模范城市”“全国绿化模范城市” “联合国人居奖”……如画的威海蜚声国内外。

这幅画,更有深远的意境。社会经济与环境生态如何协调发展,发展和保护怎样对立统一,怎样加快建设更可持续的绿色生态之城?今天的威海,交出了合格的答卷。

一个理念贯穿始终——

生态立市,引领科学发展

“乐土,乐土,爰得我所。”古人在《诗经》中这样表达对宜居的向往。

“天蓝蓝,海蓝蓝,我家住在大海边……”威海人在歌声中这样表达对宜居生活的幸福与自豪。

家住高区的市民王春辉,每天晨跑时都边播放边哼唱这首歌曲,“周围满眼绿意,心旷神怡。跑完步运动鞋上一尘不染,心里满满的都是幸福感。”

和地级威海市同龄的王春辉,对于这座城市的记忆,是与一个个骄人荣誉相伴:“国家卫生城市”“国家环境保护模范城市”“全国绿化模范城市”“联合国人居奖”……

“我的朋友圈经常被‘威海蓝’刷爆,我的同学、朋友一来威海,就羡慕我生活在这样美丽舒适的城市里。”王春辉笑意难掩。

碧波白沙,山海相拥,坐落在神奇北纬37度上的滨城威海,有着得天独厚的地理优势和环境资源,许多人赞称是天赐福地。

“我们决不能以牺牲环境为代价换取一时的发展,决不能吃子孙饭,决不给历史留下遗憾。”市委书记孙述涛的话,时刻警醒着全市每一名干部。

天厚爱,人自爱。

30年来,视环境为生命线的威海人,早已把绿色融进了城市建设的骨子里,把生态融进了经济发展的血脉中。

时光回溯到30年前,地级威海市刚刚成立,当时的小城威海,静卧在青山碧海之间,美得自然纯净,就像一块未被雕琢的璞玉。

金山银山,不如绿水青山。

1987年,地级威海市成立后召开的第一个市委常委会,就确立了环保优先的发展理念,明确提出:“污染重、耗能高的项目,经济效益再好也不上。”

宁可舍弃经济效益,也要守住生态效益,这种不舍本逐末的勇气,让威海从建市之初就定好了生态、绿色的发展主基调。

作为改革开放的前沿城市,威海有着发展经济的独特优势——这里有着全省最长的海岸线和得天独厚的深水港,特别适合发展炼油、化工、钢铁、水泥等重工业项目。

刚刚起跑的年轻威海,多么渴望吸引外资,助推经济发展。

1990年,韩国大宇公司计划投资2.5亿美元在威海建水泥厂。当很多人在为这样的大项目落户叫好的时候,市委、市政府却断然拒绝。为啥?这个项目污染十分严重。

“决不能以牺牲环境为代价换发展!”仅在之后的十年间,威海挡在门外的高污染项目就达200多个。时至今日,威海仍难见重工业企业的身影。

正是这种勇气和坚守,让威海用一条条生态红线划出了绿色发展的充足空间,也为城市宜居品牌的打造蓄足了动力。

1996年,当国家明确实施可持续发展战略后,威海迅速确立了“环保优先”的原则,提出要把污染物排放总量和环境容量,作为产业环境准入必要条件,绝不以牺牲环境为代价换取一时的经济增长。“环境立市”理念日益明确。

既要金山银山,又要绿水青山。

从保护环境怕破坏,到利用环境求发展,这是绿色发展理念的转变和升华。“经济效益与生态效益并重”,生态立市的发展理念从此确立。

1997年,成为第一批“国家环境保护模范城市”的一员;

2002年,成为全国首个国家环保模范城市群;

2003年,因在“改善人居和城市环境方面的突出贡献”,荣获全球人居环境领域最高规格的奖项——“联合国人居奖”……

威海以其良好的城市形象与品牌,成为我国中小城市可持续发展的典范。

2004年9月,以“人居·环境与发展”为主题,首届中国威海国际人居节在威海举行。这是对威海宜居品牌的极大认可。

当党的十七大提出“建设生态文明”新目标,威海在发展理念上有了新升华:必须把生态文明建设作为物质文明、政治文明、精神文明发展的重要基石来抓。

2012年,党的十八大吹响了“美丽中国”的建设号角。市第十四次党代会上明确提出,进一步打响“蓝色休闲之都、世界宜居城市”品牌。

就在不久前,又一个投资近10亿元的大项目在环评中被拒之门外。“引进项目可极大地完善产业链条,但生产过程产生大量扬尘,影响周边环境,所以被一票否决。”南海新区经济发展局副局长毕明波说。

坚守绿色底线,不碰产业红线,是城市不变的标杆。5年来,秉承山海资源,威海用环境建设提升城市形象,以环境保护优化经济增长,走出了一条开发与保护并重、人与环境相和谐的发展路子。

2016年11月15日,在人民大会堂,威海捧起了中国环境保护领域最高社会性奖项——第九届中华环境奖奖牌。

这是对威海30年来不懈坚守的最高褒奖,也是对威海市委、市政府一以贯之的绿色发展理念的充分肯定。

“威海依托自然环境优势,天蓝海清、空气清新、水质达标,威海环境投入比例高于全国平均水平,坚持生态立市的政策不动摇,为环保工作打下了基础。”6月15日,中华环境奖获奖者经验交流会在威海举行,中华环境奖评选委员会副主任委员王玉庆这样评价。

位于东部滨海新城的五渚河沿岸经过整治后,风景宜人。 记者 杨正 摄

环翠楼公园的美景吸引了游客驻足拍照。记者 桑春磊 摄

一条道路越走越宽——

绿色增长,加快建设更可持续的绿色生态之城

立秋过后,美丽的荣成多了一丝清凉。沽河水草茂盛,清水粼粼,成群的水鸟在堤坝上停驻,俨然一幅意境优美的水墨画。

一入河口旁,市民张先生正拿着小桶在捕鱼,不一会工夫就抓了5条鱼。而这里正是荣成市第二污水处理厂的排污口。

“如果不是亲身体会,难以相信,排污口处白鹭飞、鱼儿游这样的画面竟然就在身边。”张先生连连感叹。

昔日,“排污”与“生态”曾是相悖的。当下,时代变迁,经济发展与生态文明的关系日益和谐。绿色发展之路,威海越走越坚定。

绿水青山就是金山银山。或许没有人比大乳山旅游度假区董事长刘新利更能深刻理解其中的深意。

十年前,大乳山还是一副落寞的模样,徒留一片荒滩,环境差、百姓贫。

当时,刘新利慧眼相中这片地,披星戴月苦战十载,治山理水、海岸修复,硬是将荒山秃岭变成了生态乐园。

2015年11月30日,第21届联合国巴黎气候变化大会上,大乳山景区作为中国生态修复的典型走向世界舞台,成为享誉国内外的生态样板。

不止大乳山这样的生动案例,翻开威海城市发展的史册,一组组威海经济发展与生态保护的数字更加使人振奋——

2016年,威海全市国内生产总值由1987年的34亿元提高到3212.2亿元,地方财政收入由2.4亿元提高到260.5亿元;人均GDP达到11.6321万元,位居全省第二。

另一组数字同样可观——

2016年,省测“蓝天白云 繁星闪烁”的天数,威海有359天,环境空气质量在全省率先全面达到国家二级标准,填补全省空白。

2016年,全市林木绿化率由地级市成立初的23.8%提高到42.7%,比全省平均高17.7%,是“国家森林城市”,近岸海域水质全部达到相应功能区标准,清洁和较清洁水域99%。

这一个个真实的数据,记录着这座城市经济的快速发展,也刷新着生态环保工作的成绩榜。

绿色,已然成为威海规划发展的城市底色。

筑生态防线,威海跳出“就环保言环保”的圈子,从全市发展战略层面加强顶层设计,将生态环保注入经济社会的发展脉络中。

从1989年提出建设工业、旅游、港口城市,到1994年确立以发展高新技术产业为主的生态化海滨城市,再到2004年打造以现代制造业、现代海洋产业和旅游度假业为主的生态化宜居城市。

威海城市发展规划几经调整,但“生态”二字,始终是必不可少的关键词。

市第十四次党代会提出打响“蓝色休闲之都、世界宜居城市”品牌,市第十五次党代会更响亮地提出“加快建设更可持续的绿色生态之城”。

这样一个城市,“绿色发展”四字,已然成为其独特的气质。

2017年5月4日,国务院批准《威海市城市总体规划(2011—2020年)》,威海作为山东半岛区域中心城市,重要的海洋产业基地和滨海旅游城市,逐步建设成为经济繁荣、和谐宜居、生态良好、富有活力、特色鲜明的现代化城市……

以绿色发展为纲,一幅大美的生态城市画卷铺向未来。

时下,东部滨海新城建设如火如荼。作为全市重点开发的新区,从规划布局到建设,绿色、生态元素融入到每个环节:五渚河山体公园点缀五渚河生态城生活圈,地下综合管廊获批全国地下综合管廊试点,龙山湖水库和热电厂项目加快建设……引领中心城市空间优化的重点区域正在崛起。

威海人以敢为人先的精神,正在开创绿色引领科学发展的崭新局面。

绿色发展,大浪淘沙。

几经发展变迁,随着环保门槛越抬越高,一批批“散、乱、污”小企业关停整顿,化工、医药、铸造等行业企业搬迁改造,金属表面处理等中小企业进入园区。

仅“十二五”期间,我市累计淘汰落后水泥粉磨产能233万吨,关停“小火电”27.1万千瓦,落后印染产能1110万米,落后铅蓄电池产能11万千伏安时;年综合利用工业固体废弃物200万吨,全市万元GDP能耗累计下降23%。

绿色发展,没有退路。

“我市把环境治理、经济增长方式以及产业结构优化三者有机结合起来,置于一个系统工程之中,通过环境保护促进企业生产升级,倒逼高耗能、高污染的行业逐步淘汰。”市环保局相关负责人说,企业若不转型,将难以为继。

威海热电集团近5年来先后投入7亿多元,不满足达标排放的基本线,率先实施锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝超低排放升级改造,成为全省首家所有机组一次性通过超低排放验收的地方热电企业。

走绿色生产之路,超低排放成为威海几大重点行业企业的目标。“污染治不好,企业的长远发展根本无从谈起。”一家轮胎制造企业相关负责人坦言。

绿色发展,赢得未来。

俚岛镇作为海带生产加工大镇,沟崖张家村一家海带加工企业新投入使用了一台新锅炉,以天然气为燃料,生产效率倍增。

“一键启动的蒸汽锅炉加热更均匀,海带质量提升,今年每吨原料海带多卖了600元。”企业负责人徐百宏说,烟囱冒黑烟的历史就此终结。

华能(威海)电厂厂长姜伟国说的最多的一句话是:不环保不发电!这个“全国一流火力发电厂”对于环保与发电的和谐追求可谓执着。

多年来,华能(威海)电厂不断改造原有的静电除尘电源,增加湿式除尘,脱硝效率达到90%,排放浓度低于50毫克,脱硫效率最高提高到98.6%以上。

威海坚持以符合五大发展理念的GDP理念论英雄,实施产业集群发展战略,经济结构进一步优化,加快推进供给侧结构性改革,加快产业技术改造,促经济“绿色增长”。

“十二五”期间,威海实现了经济与环保的和谐发展。全市GDP从2549.69亿元增长到3212.20亿元,各项生态环境质量指标继续保持全省领先水平。

“如何平衡经济效益和社会效益,真正践行‘绿水青山就是金山银山’,威海抓产业结构调整、推动产业转型升级,朝着低碳、绿色、循环经济发展努力,做出了榜样。”今年6月,在威海参会的全国工商联环境商会副会长、首席环境政策专家、中华环境保护基金会理事骆建华这样评价。

威海蓝,让人沉醉、令人骄傲。去年,省测威海“蓝天白云 繁星闪烁”天数为359天,环境空气质量在全省率先全面达到国家二级标准。 记者 刘志鹏 摄

荣成海驴岛上,游客与鸟类和谐共处。 记者 朱春晓 摄

一个目标日渐坚定——

三生共融,生态优势化作民生福祉

当“威海蓝”成为朋友圈爆款,威海空气装瓶卖也成了一种时尚。

市民李春梅一有时间就驾车到西霞口龙眼湾海边,定点收集空气,寄给外地亲友当礼物,也放在自己的网店销售。

“来威海旅游的人和在外地生活的威海人会买,虽然量不多,也不赚钱,但每卖出一份,我心里就特自豪!”李春梅说。

生态就是民生,环境就是福祉。环境美了、百姓乐了,正是生态立市的目标所指。

绘就生态画卷,威海坚持城乡统筹,坚决不留任何死角。

如今,市区建筑施工方打造花园式施工工地,道路硬化,及时除尘,昔日尘土飞扬的场景定格为历史。

农村房前屋后整洁干净,垃圾集中清运,村民用上冲水马桶,“垃圾靠风刮,污水靠蒸发”的模样彻底翻篇。

享受绿色低碳生活,垃圾分类处理逐渐融入市民生活,绿色环保理念深入人心。

今年7月,威海成功入选第三批生态修复城市修补试点城市,继续打造城市人居品牌,致力于将威海建成为宜居、宜业、宜游、宜学的卓越城市。

环保攻坚,既是民生工程,又是民众工程。

作为全省环境“优等生”,威海人众志成城,拧成一股绳、劲往一处使,构建环保大格局,坚决打赢环保攻坚保卫战。

守护蓝天,环保、住建、城管、交警等联手治“气”,改善环境空气质量。

守护碧水,以最严格的姿态保护岸线、沙滩、海湾、海岛,全面开展城中河及农村主要河流整治。

守护青山,建立覆盖全市的生态绿化系统,实现了“城在林中、人在绿中”的生态城市目标。

守护美丽家园,绿色学校、绿色社区传递绿色生活理念,2000多名环保志愿者走上街头、走进社区,成为一道道流动的风景线,为绿色城市发展添一份力。

去年,威海省测“蓝天白云 繁星闪烁”天数为359天,扎实的成绩着实值得自豪。

环保攻坚是一场没有终点的战役。威海盯紧突出问题,毫不手软、敢打硬仗。

“管道施工结束后,污水废气排放问题将得到明显改善,看似简单的一次整改,给居民生活带来极大便利!”荣成市斥山街道斥山村荷花湾小区居民钱洪华说。

日前,群众向中央第三环保督察组反映,荣成市斥山街道有饭店存在乱排污水废气的现象。荣成市当天展开调查,发现沿街7家饭店证件齐全,但排污排水设施不全后,立查立改,第一时间为百姓解忧。

百姓期待,就是环保攻坚的动力所在。

正如市环保局局长毕建康所言:“威海老百姓对环境质量的期望值高,我们就更应该做到‘好上加好’。”

7月底,《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》出台,全市上下动起来、干起来,瞄准百姓关注的焦点难点,清理环保死角。

坚守绿线,才能不碰红线。只有实行最严格的制度、最严密的法治,才能为生态文明建设提供可靠保障。

每年,市政府都与各区市及市直部门签订《大气污染防治责任书》,将环境保护纳入目标绩效考核,让环保成绩与地方领导政绩挂钩。

一件件规划、意见的出台,让环保有法可依、有规可循。

建立环保问题听证、重大事项公开征求意见、环保监督员、环境信息公开等制度,扩大公开范围,激发公众参与环保,打环境保护和攻坚整治的“全民战役”。

30年时代变迁,威海的天更蓝,山更绿,水更净,空气更清新。

30年不懈守望,威海的环境更优美,家园更宜居,百姓有更多获得感和幸福感。

展望未来,威海正以更加昂扬的新姿态,聚力打造更加宜居的绿色生态之城。